|

Die Pfarrchronik (Historia domus) berichtet dann von einem Pfarrer Frajzaizen (man beachte die Schreibweise, soll wohl heißen: Freißeisen!) einem gebürtigen Kremnitzer, der die Kirche erweitern (ein Sanktuarium war notwendig geworden) und anstatt des alten Pfarrhauses, das aus Holz gebaut war und "den Bauernhäusern ähnlich war" eine einstöckige Pfarre, so wie sie heute noch steht, errichten ließ. Die Kirchengeschichte erwähnt dann folgende Pfarrherren: Zephirin Hartl, Martin Remenar, der die Kirche mit Steinplatten auslegen ließ, und Pfarrer Anton Dibner. Letzterer übernahm die Pfarre am 13. Juni 1811. Er bewirkte die Rückgabe der Kirchenwiese am sogen. Pfaffenhorn an der Grenze gegen Honneshau. Bisher unterstand Honneshau als Filiale der Kirche in Kuneschhau, wurde aber jetzt selbständig. Die Kirchendiener benützten aber weiter die Wiese, die aber auf Grund des ersten Kirchenbuches der Pfarre in Kuneschhau zugehörig war. In der Historia domus heißt es weiter: "Pfarrer Anton Dibner sorgte auch dafür, daß der Kantor von Kuneschhau eine eigene Scheune erhielt".

Es ist deshalb anzunehmen, daß die Gottesdienste schon von der Orgel begleitet wurden und daß der Organist zur Aufbesserung seines wahrscheinlich schmalen Entgeltes auch eine Landwirtschaft betrieb. Vom Jahre 1827 – 1877 waren folgende Seelsorger in Kuneschhau

tätig: Pfarrer Franz Ertl aus Johannesberg, Pfarrer Georg

Blay aus Deutsch-Proben, Pfarrer August Riedl, Pfarrer Ignaz

Kleinhans, der sehr streng gewesen sein soll, Pfarrer Johann

Kudliczek und von 1877 – 1907 Pfarrer Alois Hrabovec aus

Sillein. Von ihm schreibt die Chronik: "Er brachte die Pfarre in

Ordnung, verschaffte eine neue Orgel von der Fa. Rieger aus Troppau in

Schlesien, ließ das Kirchendach und das Glockenhaus am Turme

reparieren. Wäh- rend seines Wirkens wurden vom Patronate 52 Joch Wald

als Pfarrwald der Kuneschhauer Pfarre zugeteilt. Im Jahre 1907 starb der

unermüdliche Priester". Fast ein Jahr lang war jetzt Kuneschhau

ohne Seelsorger, i. J. 1908 wurde endlich die Pfarre mit Pfarrer Julius

Janeczek aus Kremnitz neu besetzt. Von ihm heißt es in der Chronik,

daß er viel "mit der Herstellung der Kirche und Besorgung

verschiedener Kirchengeräte zu tun hatte": eine Feuerwehrfahne

wurde zuerst geweiht dann besorgte man zehn

Kerzenleuchter für den Hochaltar, eine Auferstehungsstatue,

eine Ewig-Licht-Lampe und ein Altartuch. Der Tabernakel

mußte erneuert werden und ein Taufstein war nötig. Pfarrer

Janeczek gründete auch den Rosenkranzverein zur Abhaltung der

Rosenkranzandachten im Monat Oktober, besorgte aus Spenden der

Gläubigen Statlonsbilder und führte die Kreuzwegandachten

ein, die jeden Freitagnachmittag während der Fastenzeit abgehalten

wurden.

Durch diese Einrichtungen und verschiedene Umbauten erhielt das Kircheninnere im wesentlichen dieses Aussehen, wie wir es bis zum Schluß noch in Erinnerung haben. Auch an das äußere Aussehen wurde gedacht, denn der Turm war erneuerungsbedürftig. Aber noch standen die Gerüsthölzer, da brach in einer nahen Scheune ein Brand aus, der nicht nur die Häuser in der Umgebung der Kirche einäscherte, sondern auch dieser selbst ungeheuren Schaden zufügte. Man mußte wieder von vorne anfangen: Klrchendach, Turm und Chorgewölbe mußten wieder aufgebaut werden. Auch das Innere der Kirche mußte wieder frisch verputzt und ausgemalt werden: man wollte die Kirche in- und auswendig wieder schön haben. Das war aber für den Geldsäckel der Bevölkerung eine große Belastung, was Bestürzung und Unruhen im Ort auslösten. Für die Schulden, die beim Bau der Kirche entstanden waren, bürgten Johann Ihring als zweiter Bürgermeister, Andreas Prokein als Chorgesangslei’ter, Anton Grolmus als Kirchendiener, Franz Turzer als Bürgermeister und Patsch Josef. Ihnen wurde durch einen Gerichtsspruch das Vieh versteigert. "Es war nur noch gut, daß Freunde gesteigert haben und ihnen das Vieh wieder zurückgegeben haben." Für den alternden Pfarrer aber war dies der Anlaß zur Resignation

und kurzerhand verließ er die Pfarre. Durch drei Monate hindurch wurde

die Pfarre von Johannesberg durch Kaplan Josef Steinhübl

(Pfarrer Steinhübl lebt jetzt im Ruhestand in Stuttgart-Hofen), u. z.

vom 11. August bis 13. November 1925. Nun übernahm der aus

Deutsch-Proben stammende Pfarrer Anton Damko unsere Pfarre. Er

versorgte das Seelsorgeramt durch 20 Jahre hindurch, war also bis zum

Ende i. J. 1945 in unserem Heimatort tätig.

Bald wäre es fast wieder zu einem neuen Kirchenbrand gekommen, wenn nicht durch rasches Eingreifen eines alten Mannes, des damaligen Dorfältesten!, ein größeres Unglück verhütet werden konnte. Dennoch verbrannten durch Unachtsamkeit (man vergaß, die Kerzen nach einer Andacht zu löschen) das Altarbild, eine Herz-Jesu-Statue und auch der Tabernakel erlitten großen Schaden. Am 29. September 1929, am Fest des Hl. Erzengels Michael, zündete ein Kirchenvater (Mesner) zu Ehren des Kirchenpatrones am Hochaltar die Kerzen an. Das Auslöschen überlaß er dem Glöcknerknaben, der aber hatte darauf vergessen. Auf Pfarrer Damko wartete also viel Arbeit! Für das verbrannte Ölgemälde wurde bald Ersatz geschaffen, indem der Bruder des Pfarrers, Bildhauer Josef Damko ein Relief des hl. Michaels an seine Stelle setzte. Der Künstler spendete auch eine Herz Jesu-Statue, ferner Reliefbilder für die Kanzel und zuletzt ein Relief zum Andenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Vorraum der Kirche. Ein großer Wunsch blieb noch zu erfüllen: das Kirchengeläute. Bisher rief neben der großen Michaelsglocke nur ein ausgeliehenes Grubenglöcklein die Gläubigen zum Gottesdienst. Durch wiederholte Aufrufe und Bittgesuche waren schließlich nach langer Geduldprobe die Mittel zu einem Dreiergeläute beisammen und am 4. Juli 1937 ertönte zum ersten Mal das feierliche Glockengeläute.

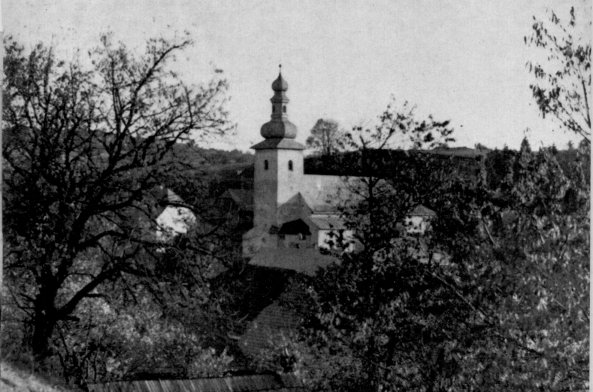

So konnte zum Schluß doch mit einer gewissen Erleichterung an eine weitere, bescheidene Ausgestaltung unseres Gotteshauses geschritten werden, dessen wuchtiger Turm die Gemeinde weithin überragt und den Landmann, zog er mit seinem Gespann auf den Acker oder den Bergmann, eilte er zur Schicht, ein gutes Stück ihrer Wege begleitete und ihnen zuletzt noch einen Wiedersehensgruß hinübersandte. (Anmerkung: Pfarrer Anton Damko wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach

Pytelova versetzt, wo er bis zu seinem Tode wirkte.)

|