|

Bild der Heimat

Lange, sehr lange müßten wir fahren, gleichviel, ob wir den Zug oder

das Auto be- nützten, um dorthin zu gelangen, wo unsere Eltern und

Urahnen einst ihr Zuhause hatten. Meilenweit im Umkreis siedelten und

siedeln dort Menschen anderer Zunge und unsere Dörfer mit ihren ehemals

deutschen Bewohnern glichen Inseln im großen slawischen Meer. Deshalb

sprach man von sogen. Sprachinseln: in unserem ehemaligen

Siedlungs- raum von der Kremnitzer Sprachinsel, d. s. die Dörfer

rings um die Stadt Kremnitz (slow. Kremnica) und die Deutsch –

Probener Sprachinsel mit den Orten, deren Mittelpunkt die Stadt

Deutsch – Proben (slow. Nemeckb Pravno, jetzt Nitrianske Pravno)

bildete. Im ganzen waren dies über 20 Ortschaften mit nahezu rein

deutscher Bevölkerung. Siehe Abschnitt: "Die anderen

Hauorte"!

Unser Heimatort Kuneschhau liegt auf derselben geographischen Breite wie

Stuttgart und denken wir uns von hier eine Linie genau nach Osten

gezogen, so kämen wir nach einer Luftlinie von 700 km ungefähr in die

Gefilde unserer ehemaligen Heimat.

Der Ort erstreckt sich in einer Länge von etwa 3 km von N nach S, genau

in der Mitte der langen Häuserreihe stehen Kirche und Schule. Der

nördliche Teil, der "Oberort", liegt ziemlich offen

auf einer Hochebene mit 800 m Seehöhe, die Südhälfte, der "Unterort",

ist dagegen in ein enges Tal eingezwängt. Der Höhenunterschied

zwischen Ober- und Unterort dürfte 90 – 100 m betragen.

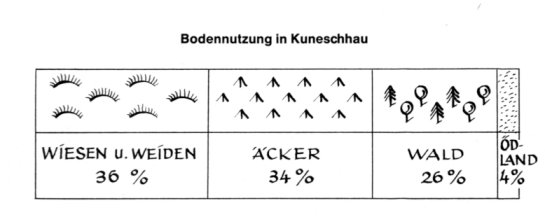

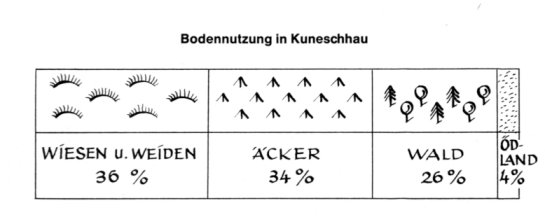

Das Gesamtareal der Gemarkung verfügt über ein Ausmaß von 3810 ha.

Bei der Volkszählung i. J. 1910 weist die Statistik einen

Einwohnerstand von 1913 Seelen aus, von denen 1876 als zur

deutschen Volksgruppe zugehörig gerechnet und nur 37 als "Anderssprachige"

angegeben wurden. Die Volkszählung i. J. 1930 wurde nicht nach der

Muttersprache, sondern nach der Umgangssprache durchgeführt; der

deutsche Bevölkerungsanteil erhöhte sich auf 1967, der slowakische

Anteil blieb unverändert. Die in Krickerhau (Handlova) lebenden

Familien sind mit eingerechnet.

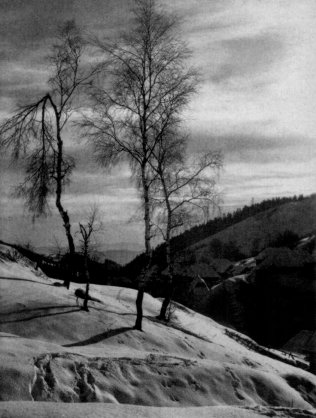

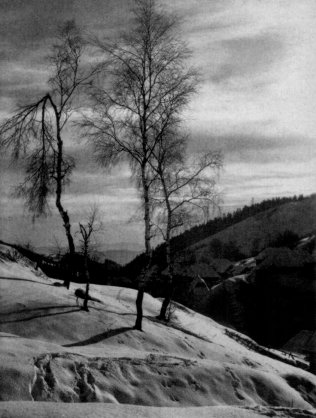

Schneelandschaft im Unterort

Alle Bewohner bekannten sich damals ausschließlich zur röm.-kath.

Kirche. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war der Name Kuneschhau

ungebräuchlich. Nur im Volksmunde gebrauchte man Formen, die der

heutigen ähnlich waren: Koneschhay, Kunuschhaw, Kuneschhäu, Kuneschhay.

Namhafte Sprachforscher haben indes erwiesen, daß allein die Namensform

Kuneschhau die richtige und deshalb allen anderen Dialektformen

vorzuziehen sei.

Die Slowakei und mit ihr unsere Heimat, gehörte bis dorthin zum

ehemaligen Königreich Ungarn, die Staats- und Amtssprache war

madjarisch und somit wurde auch der Name unseres Heimatortes nur

ungarisch geführt: Kunosvagasa, spr. Kunoschwagascha. In der Schule

wurde vornehmlich in der Staatssprache unterrichtet, nur in der Kirche

wurde beim Gottesdienst, bei Predigt und Gesang sowie beim Beichthören

die Muttersprache berücksichtigt. Auf Grund der Friedensschlüsse nach

dem Ersten Weltkrieg wurde bekanntlich die Slowakei (das ehemalige

Oberungarn) vom Königreich Ungarn abgetrennt und bildete von nun an

einen Teil eines neuen Staatsgebildes, der Tschechoslowakei. Die

Amtssprache war jetzt slowakisch und so änderte sich auch unser

Ortsname auf Kunesov, spr. Kuneschoff.

Unterort und Mittelort von Heckels Rand aus aufgenommen

Das Landschaftsblld rings um Kuneschhau hat

Mittelgebirgscharakter: Ein Kranz von sanften Höhenzügen umsäumen den

Ort, von überall erblickt man in der Weite einzelne Häusergruppen,

seien es die vom Ober- oder Unterort. Die letzten Wohnsiedlungen im

Oberort liegen bereits auf der Wasserscheide zwischen Gran

einerseits und der Turz, bzw. Waag anderseits, beide

Nebenflüsse der Donau am linken Ufer. Seltsame Bergnamen begegnen uns

hier: Scheibe, Steinhübel, Huttenhübel, Spennelspitz, Schindelhengst,

Melterstein, Volle Henne, Trenntrichhübel, Überschann, Ziegenrücken,

Mühlborn, Bärenwinkel, Stadelbusch, Goldbrünnel, Hirtengründel,

Steffelsrand, Mühlwiese, Totenwald, u. a., alle zwischen 900 und 1100

m.

Die Landwirtschaft

Im allgemeinen mußte mit zwei Behinderungsfaktoren gerechnet werden:

die weniger tiefgründige Ackerkrume und das durch die Höhenlage rauhe

Klima. Nicht umsonst sagte man oft: "Neun Monate Winter und drei

Monate kalt." Dementsprechend beschränkte man sich beim Anbau mehr

auf weniger anspruchsvolle Getreidesorten, vor allem Hafer und Gerste,

aber auch Sommerroggen. Baute man aber Winterroggen und Weizen an,

mußte man mitunter eine Auswinterung der langen Winter wegen in Kauf

nehmen.

Lange Zeit hatte man sich an die mittelalterlichen agrarrechtlichen

Formen der Dreifelderwirtschaft gehalten. Man hatte demgemäß

die für den Anbau bereitgehaltene Ackerflur in drei Teilstücke

aufgeteilt: auf dem ersten stand Wintergetreide (Winterroggen,

Winterweizen), auf dem zweiten Sommer- getreide, während das

dritte Teilstück brach lag. Im Jahr darauf folgte auf der

vorjährigen Wintergetreidefläche, auch "Winterung" genannt,

Sommergetreide ("Sommerung") und auf der Sommergetreidefläche

die Brache. Sie wurde im Spätsommer umgebrochen und mit Wintergetreide

bebaut.

Diese Gesetzmäßigkeit wurde indes schon im 19. Jh. durchbrochen, indem

man anstatt Brache Hackfrüchte (Kartoffeln, Rüben) oder Rotklee

anbaute. Flachs, Erbsen, Bohnen oder Mohn baute man auch als

Sommerfrucht. Die Dreifelderwirtschaft läßt sich in Kuneschhau

insofern nachweisen, daß die bis zur Gemeindegrenze verlaufenden

Flurstreifen in Vorderfeld, Mitterfeld und Hinterfeld

einteilte, die dann nach der genannten Gesetzmäßigkeit bewirtschaftet

wurden.

Bei der alten Dreifelderwirtschaft herrschte Flurzwang, demnach

konnte keiner aus der Reihe tanzen. Als vor 110 Jahren der Bauer Anton

Grollmuß (vom Salleis) sich dafür einsetzte, den Flurzwang zu beenden,

wäre er beinahe von der Obrigkeit mit dem Tode bestraft worden.

Trotzdem lockerte man den Flurzwang, und jeder Besitzer konnte auf

seinem Grund wirtschaften, wie er wollte.

Zum Vorderfeld, Mitterfeld und Hinterfeld hatte jedes Anwesen noch die "Haua".

Dieser Flurname geht auf das Wort "hauen" zurück. So gab

es des "Krebesn Haua", des "Kretschn Haua" oder des

"Jëigls Haua". Dieser Flur- teil war erst gerodet worden, als

der Flurstreifen vom Dorf zur Gemeinde- grenze infolge Erbteilung nicht

mehr ausreichte. Für jedes Anwesen oder für eine Anwesengruppe,

meistens drei oder sechs Anwesen, lagen die Flächen im "Haua"

beisammen. Es konnte dort auch nicht den sonst herrschenden Flurzwang

geben.

Bei der Rodung wurden die Flächen entsteint; die dabei gesammelten

Steine wurden an den Grenzen der jeweiligen Haua aufgeschlichtet.

Die Bewirtschaftung der einzelnen Flächen war in Kuneschhau durch die

weiten Wege sehr erschwert. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg

dachte man daran, eine Aussiedlung von Betrieben in die Flur

vorzunehmen. Das wäre mit einer Flurbereinigung verbunden gewesen. Doch

dazu war es nicht mehr gekommen.

Nur wenige Landwirte konnten allein aus ihrem Betrieb ihren

Lebensunterhalt bestreiten. Einige bekannte seien hier noch genannt:

Rückschloß Ignaz, (paum Pëintadiesl)

Gürtler Franz, (paum Kretschn)

Schwarz Franz, (paum oberen Prokein)

Ernek Josef, (Oberort)

Bei der letzten Viehzählung wurden etwa

|

|

20

|

Pferde

|

|

|

498

|

Kühe

|

|

|

291

|

Ochsen

|

|

|

445

|

Stück Jungvieh

|

|

|

20

|

Schafe und

|

|

|

10

|

Bullen

|

|

registriert.

In den kleineren Betrieben ersetzte die Hand die Maschine fast

vollkommen, nur die mittleren oder größeren Landwirtschaften hatten

Ochsen- oder Pferdegespanne. Traktoren, Mähdrescher oder andere Großmaschinen standen bis in jüngster Zeit nicht in Verwendung. Ihr

Einsatz wäre bei der vorhandenen Flurform (mehr oder weniger schmale,

langgestreckte Hufen) auch nur beschränkt möglich gewesen; in letzter

Zeit aber wurden Göpel und Benzinmotoren als Antriebsmaschinen schon

gebraucht.

Beschaffung des Bodens in der Gemarkung Kuneschhau

| 1. |

Leichte, sandige Braunerde |

50%, |

Ackerkrume |

25 cm |

| 2. |

Lehmiger Sand, leichte Schwarzerde |

13%, |

Ackerkrume |

25 cm |

| 3. |

Steiniger Lehmboden |

25%, |

Ackerkrume |

20 cm |

| 4. |

Stark mit Steinen durchsetzter Boden |

|

|

|

|

mit wenig Ackerkrume |

12%, |

Ackerkrume |

15 cm |

Verwendung der Ackerflächen zum Anbau

| Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |

71 % |

| Kartoffeln |

18 % |

| Hülsenfrüchte und Leinsamen |

7 % |

| Futterrüben, Feldgemüse (Kohl) |

3 % |

| Mohn |

1 % |

Neben den privatwirtschaftlichen Äckern

gab es auch gemeindeeigene Felder, die für die Bullenhaltung die

notwendigen "Körner" und die Streu lieferten und die

gemeinschaftlich bearbeitet wurden.

Durch die Höhenlage bedingt, gab es fast nur einschnittige Wiesen. Auch

begann ja der allgemeine Weidebetrieb schon nach der Heuernte

(eigentlich war der Pfingstmontag der Lostag für den Beginn des

Weidebetriebes). Da die Weideflächen oft nicht ausreichten, trieb der

Gemeindehirt das Vieh auch auf vorhandenen brachliegenden Felder. War

die Ernte vorüber, wurde das Vieh überall hingetrieben. Von einem

Weideplatz zum anderen wurden Viehwege angelegt (Voibëig). Nach

Michaeli (29. Sept.) war der Hirte Herr über die ganze Flur und er

durfte das Vieh überall hintreiben ("Michjoil – ku ma hüttn,

bëu ma boill" oder "Michaeli ist vorüber, geht die Hut über

und über").

Kuneschauer Dorfidyll, Pfarrhaus und Kirche

Der Wald

Der Wald war mit geringen Ausnahmen Allgemeingut. Der Besitzer war

die Urbarialgemeinde. (Siehe Abschnitt über die Urbarialgemeinde.)

Handel und Gewerbe

Die meisten Konsumgüter holte man sich gewöhnlich aus der Stadt

Kremnitz, später allerdings, als sich der Lebensstandard zu heben

begann und der Bedarf allmählich wuchs, war man froh, daß sich

Unternehmer fanden, die sich "Gemischtwarenhandlungen"

einrichteten und somit die notwendigsten Güter für den alltäglichen

Gebrauch im Dorfe selbst besorgt werden konnten. Handel und Gewerbe.

Die meisten Konsumgüter holte man sich gewöhnlich aus der Stadt

Kremnitz, später allerdings, als sich der Lebensstandard zu heben

begann und der Bedarf allmählich wuchs, war man froh, daß sich

Unternehmer fanden, die sich "Gemischtwarenhandlungen"

einrichteten und somit die notwendigsten Güter für den alltäglichen

Gebrauch im Dorfe selbst besorgt werden konnten.

Bild a. d. Gegenwart: Mittelort mit Schule,

Rechts im Hintergr. Ruine des Erbrichterhaus

Zuletzt waren Einrichtungen in dieser Hinsicht in Kuneschhau vertreten:

Selbstständige Handwerker

| Schreinerwerkstätte |

Inh. |

Johann Prokein |

243 |

| Schreinerwerkstätte |

Inh. |

Johann Prokein |

201 |

| Wagnerei und Drechslerei |

Inh. |

Franz Wagner |

333 |

| Schuhmacherwerkstätte |

Inh. |

Alois Drienko |

216 |

| Schuhmacherwerkstätte |

Inh. |

Ignaz Patsch |

204 |

| Schuhmacherwerkstätte |

Inh. |

Josef Oswald |

61 |

| Schneiderwerkstätte |

Inh. |

Josef Puskayler |

44 |

| Schneriderwerkstätte |

Inh. |

Josef Fronz |

24 |

| Zimmermeister |

Inh. |

Paul Straka |

163 |

| Leinsamenpresse |

Inh. |

Anna Ihring |

237 |

Betriebe

| Sägewerk Urbarialgemeinschaft |

|

|

|

| Mühle |

Inh. |

Ignatz Neuschl |

9 |

| (genannter hat die Mühle von dem früheren Besitzer

Jan Petrovic im Jahr 1938 käuflich erworben.) |

|

|

|

| Unteres Sägewerk beim Lëinketsch |

Inh. |

Anton Ihring |

285 |

Geschäftsleute

| Konsumgenossenschaft (Lebensmittel) |

Vorst. |

Andreas Prokein |

212 |

| Gaststätte und Lebensmittel |

Inh. |

Anton Latzko |

312 |

| Gaststätte und Lebensmittel |

Inh. |

Johann Wollner |

36 |

| Gaststätte mit Postablage |

Inh. |

Anton Gürtler |

217 |

| Gaststätte |

Inh. |

Johann Ihring |

124 |

| Tabaktrafik |

Inh. |

Johann Siemer |

198 |

| Textilwarenhandlung |

Inh. |

Johann Ihring |

200 |

| Eisenwarenhandlung |

Inh. |

Johann Fronz |

208 |

| Fleischwarenhandlung |

Inh. |

Johann Neuschl |

204 |

| Fleischwarenhandlung |

Inh. |

Josef Neuschl |

4 |

An den Seitenwänden unserer schönen Kirche sah man

einst (sieht man noch) das Bergwerksemblem: Schlägel und Eisen! Hier,

wo sich sonn- und feiertags der größte Teil der Gemeinde versammelt

sah, wollte man bekunden, daß Kuneschhau seit seiner Entstehung im

großen und ganzen das geblieben war, was es immer war: ein Bergarbeiterdorf.

|