|

Aus der Entstehungsgeschichte

unseres

Heimatortes Kuneschhau

Wenn man bei Kuneschhau auf einer der vielen

Anhöhen steht und die Blicke in das Tal hinabschweifen läßt, kann man

die ganze Dorfanlage überblicken: eine sich schier endlos dahin

ziehende lockere Häuserreihe, charakteristisch nicht nur für

Kuneschhau allein, sondern für alle übrigen Hauorte der beiden

Sprachinseln.

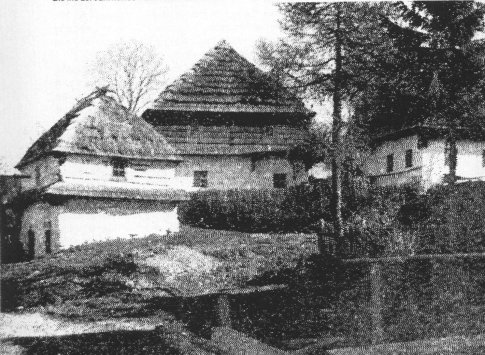

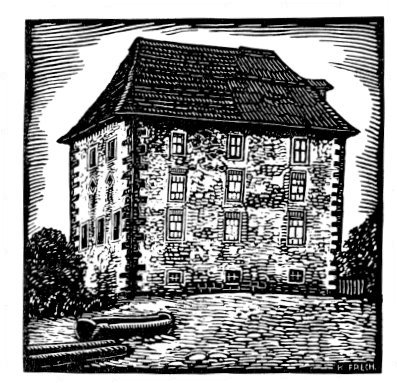

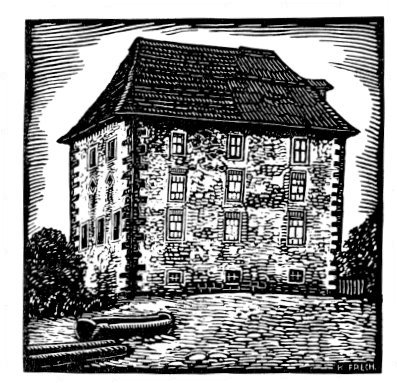

Aus den Häusern ragte einst (jetzt ist der stolze Bau eine Ruine!) ein

wuchtiger, stockhoher Steinbau heraus, der die Aufmerksamkeit jedes

Beschauers auf sich locken mußte. Es war dies das ehemalige, sogenannte

Erbrichterhaus und diente seinerzeit dem Erbrichter, Dorfschulzen oder

Bürgermeister im heutigen Sinne, als Wohnung.

Ehemalige Erbrichterei (Kretschn) im heutigen Zustand

Das ging aus den Urkunden

hervor, die jeweils vom Hausältesten aufbewahrt wurden. Es gebührt den

Bewohnern höchste Achtung, daß sie diese Dokumente wie ein Heiligtum

behütet haben, damit diese bis in die Gegenwart herübergerettet werden

konnten.

Der Text war in mittelalterlicher Urkundenlatein abgefaßt und gewährte

Einblick in die Entstehung und Entwicklung unseres Heimatortes, der

durch den Umstand eine Vorzugsstellung unter allen Orten der beiden

Sprachinseln einnimmt.

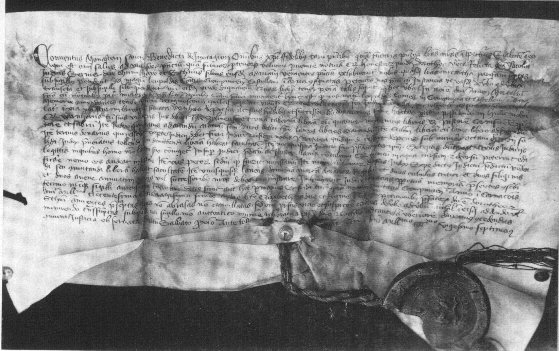

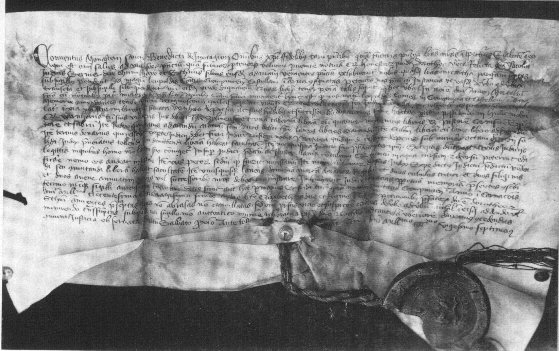

Urkunde über die Gründung von Kuneschhau im Jahr 1342

Eine der Urkunden besagt, daß anläßlich der Verleihung der

Erbgerichsbarkeit durch Magister Leopoldus, Kammergrafen in Kremnitz, an

Vernherus de Potska (der erste Richter in Kuneschhau!) i.J. 1342 der Ort

Kuneschhau unter dem Namen "villa sancti Michaelis" genannt

wurde. Die Urkunde selbst, so steht im Kremnitzer Stadtarchiv vermerkt,

wurde von dem Notar Syfried verfaßt und ausgestellt.

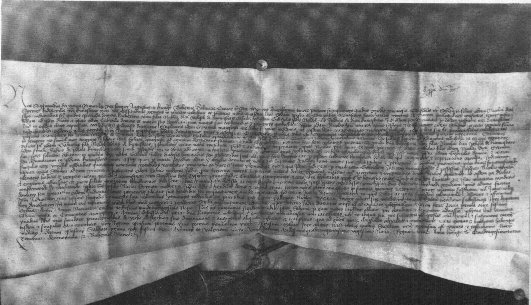

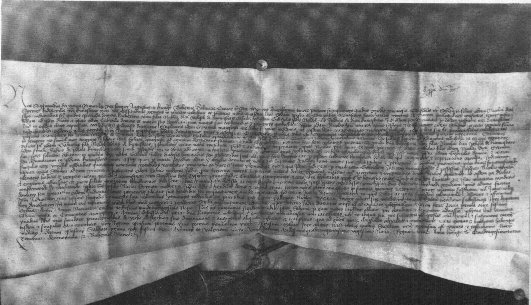

Urkunde über den Verkauf des Ortes Kuneschau im Jahr

1429 an die Stadt Kremnitz

Eine andere Urkunde berichtet, daß dem "ludex", dem Richter,

das Recht zugesprochen wird, bei Gericht vorzusitzen, die ihm

gebührenden Abgaben abzuverlangen und seinen steuerfreien Besitz von

den "Untertanen" bestellen zu lassen. Er hatte auch die

Erlaubnis zu einer Mühle, einer Fleischerei, einer Schmiede- oder

Schusterwerkstätte und vor allem zur Schanktätigkeit. Das Haus der

ehemaligen Erbrichterei in Kuneschhau wurde mit dem Namen "beim

Kretschn" genannt.

Das Richteramt war erblich, konnte aber an andere Personen verkauft

werden. In einer Urkunde aus dem Jahre 1429 heißt es, daß "die

Gerichtsbarkeit" im besagten Kunushaw mit allen Einkünften (das

erste Mal wurde dieser Name gebraucht!), wie immer sie genannt sein

mögen und dem erwähnten Richter Gabriel zu eigen waren, nun dem neuen

Richter Stephanus für 300 Mark und drei kleine Mark, die Mark zu 133

Denaren gerechnet, verkauft werde".

Schwere Verbrechen, wie Mord, Diebstahl oder Brandlegung, mußten vor

dem königlichen Gericht verhandelt werden. Die noch bis zuletzt

allgemein gebräuchliche Bezeichnung "Richter" für den

Bürgermeister rührt noch von dieser Tätigkeit her, obwohl jene

Funktion nach Einführung der amtlichen Gerichte längst auf diese

übergegangen war.

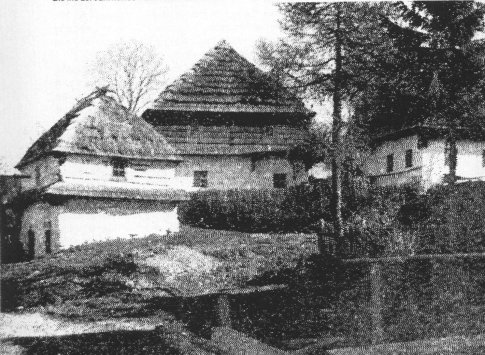

Bauweise in Alt-Kuneschhau. Bis ins 20. Jahrhundert hielt

man daran fest.

Im gleichen Jahr kam es zwischen der königlichen Kammer, die die

Belange des Königs wahrzunehmen hatte (Vgl. die Ärztekammer oder

Advokatenkammer!) und der Stadt Kremnitz aus verschiedenen Gründen zu

einem offenen Konflikt. Der ungarische König Sigismund (zugleich

deutscher Kaiser) brauchte zu dieser Zeit viel Geld. So wurde u.a. auch

Kuneschhau, das ja bis dorthin königlicher Besitz war, an die Stadt

Kremnitz verkauft. Nun geriet unser Heimatort unter städtischer

Herrschaft. Dieser Zustand währte bis zur Aufhebung der

Erbuntertänigkeit im Jahr 1848 bzw. bis zur Kommassation im Jahr

1883-1887, wobei die Besitzverhältisse bes. die Ablösung der Wald- und

Weidenutzungsrechte, neu geregelt wurden.

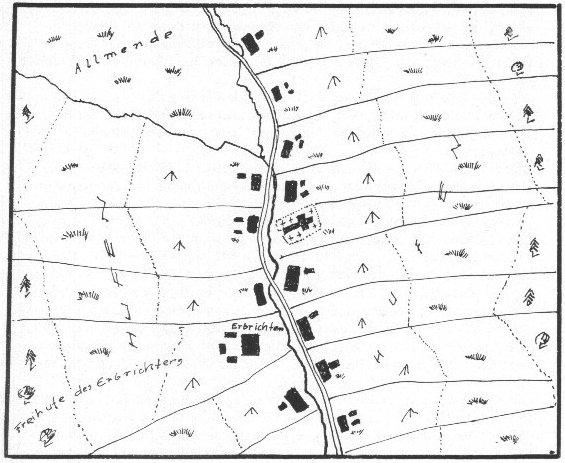

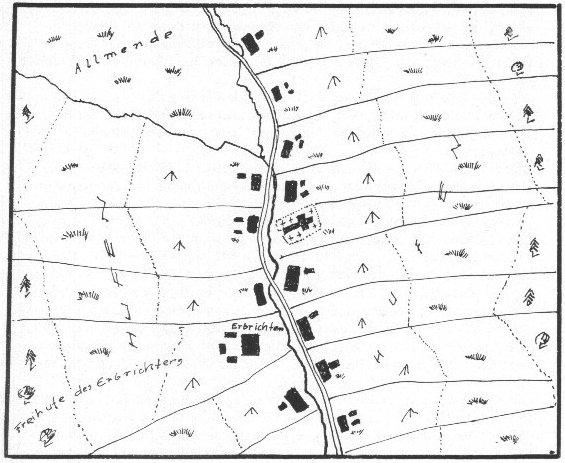

Siedlungsform eines Waldhufendorfes

/|\ Acker - ,;;,, Wiese - {} Wald

Die Erscheinung nun, daß die Namensform im Grundwort die Silbe "--

hau" aufweist, läßt auf die mittelalterliche Rodung schließen.

"Hauen" ist ein aus dem Forstwesen stammender Ausdruck und

bedeutet das selbe wie "reuten" oder "roden". Diese

Benennung deutet also unzweifelhaft auf die Entstehung der Siedlung auf

urbar gemachtem Lande hin und wir können daraus auch gewisse Schlüsse

auf die Herkunft der ersten Siedler ziehen: denn Ortsnamen mit dieser

Endsilbe treten häufiger nur im ostmitteldeutschen Gebirgsraum auf, wie

z.B. Schreiberhau im Riesengebirge oder Keilhau in Thüringen.

Meist gab ein vom Bach durchflossenes Waldtal die Ansatzbasis zu einer

Neugründung.

Längs des Baches und Weges reihen sich Haus an Haus, hinter denen sich

in langen Streifen der bäuerlichen Grundbesitz anschließt, der in der

Regel auf der Höhe in einem Waldstück abschließt. Zwischen den Höfen

liegen mehr oder minder breite Lücken. Die auf solche Art angelegten

Dörfer bezeichnet man als "Reihen-" oder besser als "Waldhufendörfer".

Zur Zeit der Entstehung unseres Heimatortes gehörte das Land dem

König, einem weltlichen oder geistlichen Grundherrn. Kuneschhau wurde

auf ehemaligem königlichem Besitz angelegt. Als nämlich König Karl

Robert von Ungarn im Jahr 1328 an Kremnitz das Stadtrecht verliehen

hatte, verfügte er, daß die Stadt zwei Meilen Land im Umkreis zu

"ihrer eigenen Kultivierung" haben solle. In diesen Bannkreis

fiel unter anderem auch Kuneschhau.

Der König beauftragte nun seinen Vertreter, den sogenannten Lokator,

ein angemessenes Waldstück roden und besiedeln zu lassen. Dabei wurde

gleichzeitig die Anlage des Dorfes festgelegt: "der Ort könne sich

bachauf- und -abwärts ausbreiten". Den Neusiedlern wurde eine

Hofstätte nebst einem Stück Rodungsland zugesprochen, das groß genug

war, eine Bauernfamilie zu ernähren. Dieser Besitzstreifen wurde

"Hufe" genannt und war ungefähr so breit wie die Hausanlage,

erreichte aber oft eine beträchtliche Länge, denn darauf verteilte

sich der gesamte Grundbesitz: Äcker, Wiesen, Weiden und der Wald.

Die Hufen wurden in erster Zeit auf den ältesten oder jüngsten Sohn

nach dem Ahnerbrecht vererbt. Durch fremden Einfluß wurde jedoch

mehr und mehr die Erbteilung geübt, die durch immerwährende

Unterteilung an sämtliche Erben eine Verarmung des Bauernstandes

herbeiführte.

Der Bauer war nun nicht, wie es scheinen mochte, wirklicher Besitzer

seines Grundstückes, wenn auch dieses vererbt werden konnte, sondern

bloß Nutznießer. Dafür hatte er verschiedene Abgaben zu leisten, die

teils in Naturalien, teils mit Geld zu bestimmten Zeiten (zu Georgi oder

Michaeli) entrichtet werden mußten. So mußten Dörfer in Kuneschhau je

Hufe eine Mark "Königsdenare", zwei Scheffel Roggen,

Hülsenfrüchte und Hafer abliefern. Neuen Ansiedlern wurden zur

Erleichterung einige, in der Regel sechzehn Freijahre gewährt.

Kuneschhau (und die deutschen Dörfer der Sprachinsel) wurden bei ihrer

Gründung mit dem deutschen Recht ihrer Heimat begabt. Nach den

vorhandenen Urkunden bedienten sich die Dörfer des Hauerlandes vorerst

des Silleiner Rechtes (Sillein = Zilina), das auf das Breslauer, bzw.

Magdeburger Stadtrecht zurückging.

Zeitlich gesehen, begann die Besiedelung des Gebietes unserer Heimat im

Zuge der deutschen Ostkolonistation am Anfang des 14.Jahrhunderst

und dauerte wohl bis ins 15. Jahrhundert hinein.

Die Frage nach der Herkunft unserer Ahnen und was sie vor Jahrhunderten

bewogen haben mochte, ihre angestammte Heimat zu verlassen, ist trotz

vieler Forschungsergebnisse nicht erschöpfend beantwortet worden. Es

wird angenommen, daß eine rein agrarische Besiedlung kaum stattgefunden

hat, sondern nur im Anschluß an das Bergwerksunternehmen in Kremnitz.

Die Neusiedler dürften also "zu Hause" unter ähnlichen

Verhältnissen gelebt haben, und die Lokatoren haben sich bestimmt

Fachleute ausgesucht, die mit der Arbeit und Lebensweise eines Bergmanns

vertraut gewesen waren. Keine Urkunde berichtet über die Herkunft

unserer Ahnen. Nur nach Mundart, so haben Sprachwissenschaftler

festgestellt, könnten Hinweise über das Herkunftsland, bzw. die

Herkunftsländer abgeleitet werden, denn, so wird behauptet, wieviele

Familien, so viele Herkunftsorte!

Erbrichterhaus in Kuneschhau

Die Häufigkeit einzelner Familiennamen, wie Daubner, Ihring , Neuschl,

Oswald, Prokein, Rückschloß, um nur einige zu nennen, bezeugen, daß

am Beginn der Gründungszeit nur wenige Siedler in der Gefolgschaft der

Rodungsleute zu finden waren; sie gingen wohl kaum über ein Dutzend

hinaus.

Für Kuneschhau selbst treffen wohl jene Forschungsergebnisse zu, die

besagen, daß die Mundart im allgemeinen ostmitteldeutsche, vor

allem also schlesische Merkmale aufweisen, jedoch von bayrischen

Sprachelementen durchdrungen war. Festgehalten muß auch werden, daß

nach den "hussitischen Wirren" in der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts viele deutsche Bergleute, die damals berühmte Bergstadt

Kuttenberg in Innerböhmen verlassen mußten und, nachdem sich diese

gegen Osten wandten, im Kremnitzer Goldbergwerk Aufnahme fanden (M.

Matunák). Doch aus welcher Himmelsrichtung immer unsere Vorfahren

dieses rauhe, waldige Niemandsland einst betraten, Siegessäulen

brauchte man ihnen nicht zu errichten, denn sie kamen nicht mit Schwert

und Kriegstrommel, sondern folgten dem Rufe der Herrscher dieses Landes,

um den Urwald zu roden, das Erz zu schürfen, kurz um friedliche Arbeit

zu leisten, um genau sechs Jahrhunderte lang allen Widerwärtigkeiten zu

trotzen und mit zähem Willen in echter deutscher Treue am überkommenen

Glauben und Volkstum festzuhalten - bis zum bitteren Ende.

|